《易传》简介

易学包括《经》和《传》两部分。《易传》是一部战国时期解说和发挥《周易》的论文集,其学说据说本于孔子,具体成于孔子后学之手。《易传》共7种10篇,它们是《彖传》上下篇、《象传》上下篇、《文言传》、《系辞传》上下篇、《说卦传》、《序卦传》和《杂卦传》。自汉代起,它们又被称为“十翼”。

《周易》是忧患之书,是道德教训之书,是君子之书,读《易》要于忧患中提高道德境界,以此作为化凶为吉的手段。

上古有三易

周礼·春官·太卜:“掌三易之法,一曰连山;二曰归藏;三曰周易”。三易,即《连山》、《归藏》和《周易》,是古代中国的三部重要易书。

《连山》据传为夏代易书,而《归藏》则被认为是殷代作品。这两部作品的具体内容和成书时代存在争议,但它们对于理解古代中国的哲学思想和占卜文化具有重要意义。

《周易》最为人所知,传统认为是周文王姬昌所作,包含《经》和《传》两部分,阐述宇宙变化和人生吉凶,是中国古代哲学和占卜文化的重要组成部分。三易作为文化遗产,展现了古代人们对宇宙和人生的理解,对研究古代中国社会、文化和哲学具有重要价值。

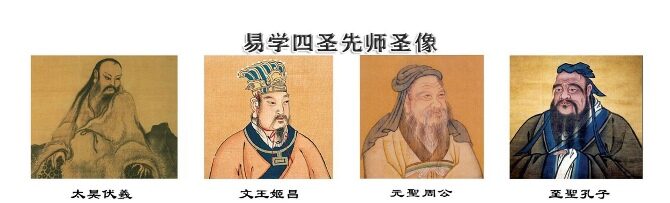

易经三古四圣

易经博大精深,其传承跨越了上古、中古和下古三个历史时期,并由四位圣人共同发扬光大,他们分别是:上古的伏羲,他开创了易经的基本框架;中古的周文王姬昌,他继承并发展了易经,使得其更加完善;而周文王的儿子周公姬旦,也对易经的推广和解释做出了重要贡献;最后,下古的孔子,他深入研究和解读易经,使其成为了中华文化的重要组成部分。这四位圣人被尊称为“四圣”,他们的贡献使得易经得以流传至今,成为中华文化的瑰宝。

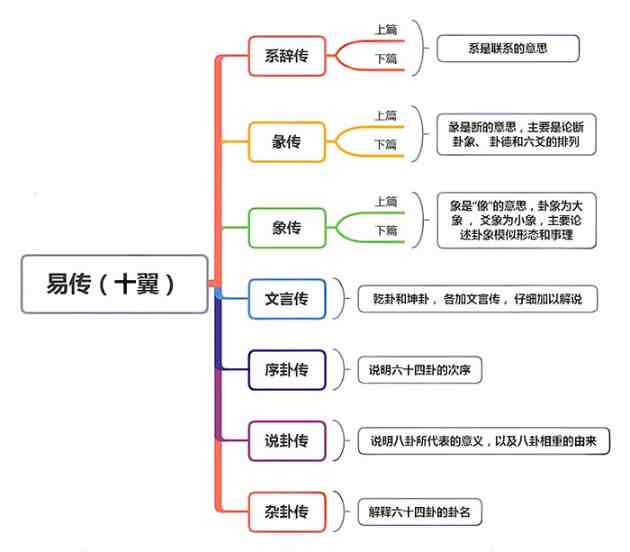

易传结构图

《易传》也称为“十翼”,是对《易经》经文的解释和扩展,共包括十篇内容,但这十篇实际由七部分组成:

- 《彖传》:分为上下两篇,主要解释每个卦的卦辞,揭示卦的基本性质和意义。

- 《象传》:也分为上下两篇,对卦象进行解说,包括卦象所象征的事物和情境。

- 《系辞传》:同样分为上下两篇,是对《易经》整体思想、方法和占卜活动的深入阐释和评论。

- 《文言传》:是对特定卦爻辞的进一步解释和阐述,帮助读者更深入地理解这些卦辞的含义。

- 《说卦传》:解释八卦所象征的各种事物,为理解卦象提供具体的背景和意义。

- 《序卦传》:对六十四卦的排列顺序进行说明,揭示各卦之间的内在联系和逻辑关系。

- 《杂卦传》:是对各卦的杂说,补充了其他各传所未尽之处,提供了更全面的卦象解释和观点。

这七部分合起来就是“十翼”,它们共同构成了对《易经》经文的详细解释和扩展,为理解和研究《易经》提供了重要的参考。