视频加图解大衍筮法

自古以来,大衍筮法以其深邃的哲理与精准的预测能力,赢得了无数易学大家的尊崇与推崇,其中不乏曾仕强、倪海厦、傅佩荣、南怀瑾等当代杰出学者的青睐。他们视大衍筮法为易学之精髓,认为其不仅承载着古代先贤的智慧,更是后世所有占卜术数之源头与灵感所在。历史上的众多易学巨匠,如朱熹、李光地等,亦曾对大衍筮法进行过深入解读与阐释,他们的研究成果不仅丰富了易学体系,更为后世理解和应用大衍筮法提供了宝贵的参考。在这些大师们的智慧光芒照耀下,大衍筮法历久弥新,继续引领着易学爱好者探索宇宙奥秘、洞察人生百态的旅程。

1、大衍筮法原文(出自《易传》)

大衍之数五十,其用四十有九。分而为二以象两,挂一以象三, 揲之以四以象四时,归奇于扐以象闰,五岁再闰,故再扐而后挂。乾之策二百一十有六,坤之策百四十有四,凡三百有六十,当期之日。两篇之策,万有一千五百二十,当万物之数也。是故四营而成易,十有八变而成卦。八卦而小成。引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。

2、手把手教你大衍筮法视频实操

视频来源B站UP主:[木子易学讲堂]

3、大衍筮法图解

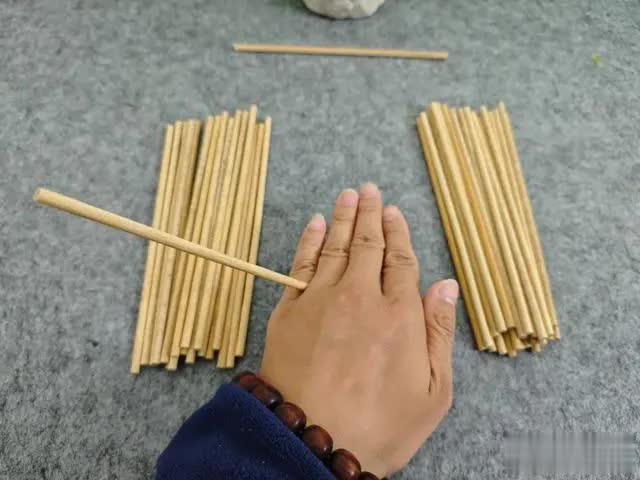

第一:找五十根筷子。古人是用蓍草,现在这东西不好找,所以用竹子,筷子,牙签等等代替就好。我使用的是五十根筷子。

第二:取出一根,放在上边。这一根象征的是天道,从头至尾是用不到的。然后把剩下的四十九根,随机分成左右两堆。

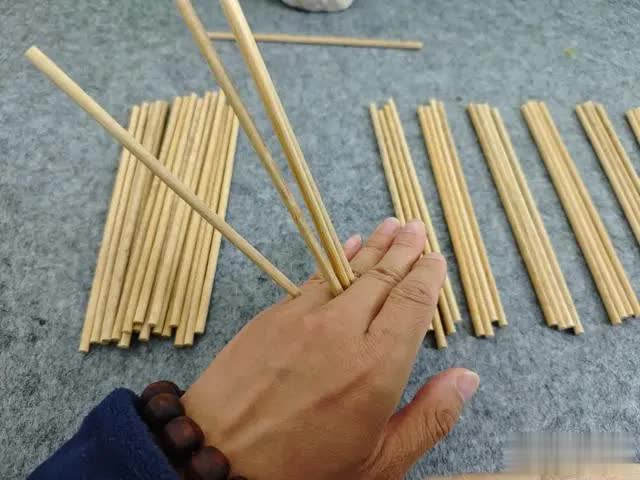

第三:从右手边那一堆,拿出一根,夹在自己左手。有人说了要夹在哪根哪根手指之间,其实无所谓,随便夹起来,只要舒服不掉下来就行。

第四:然后用右手,先数右边那堆,四根一组,直到剩下四根,或者四根以下。把剩下的那几根拿起来夹到左手。

(如上图 ,我先数了右边一堆,剩下三根,拿起来夹到左手。)

第五:再数左手边那一堆,也是四根一组,剩下的也夹到左手。如下图,我最后左手堆数剩下一根。

第六:把左手夹的筷子,全部放到一边。我第一次从右手堆拿出一根,右手边数剩下三根,左手边数剩下一根,总共就是五根。放在一边。

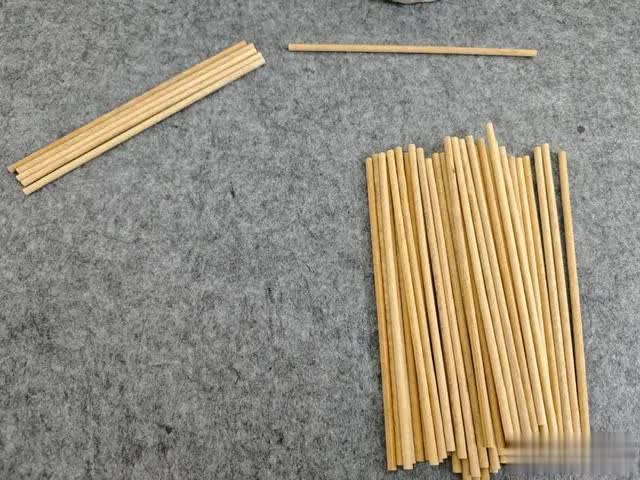

第七:把剩下的筷子,再次分为左右两堆,还是从右手堆拿起一根夹到左手,然后四根一组数吧。数完后夹在左手里的还是放到一边。

第八:再次把剩下的筷子,分为左右两堆,还是从右手堆拿起一根夹到左手,然后四根一组数吧。数完后夹在左手里的还是放到一边。

第九:等于这个操作总共进行了三次。最后把剩下的筷子,四根一组数完,看看是几组,通俗来说就是除以四。记住,是三次过后剩下的筷子,不是夹在左手不用的那堆。

如下图:我最后剩下36根筷子,也就是九组。

最后剩下的筷子,只能是四种组合:六,七,八,九。

六为老阴,七为少阳,八为少阴,九为老阳。

老阴和老阳,是变爻。七和八不变。

以上得出的一就是一爻。然后把以上内容重复五次,共画出五爻。这样总共就是六爻,画出一卦。

4、大衍筮法如何取爻?

宋朝理学、易学大师朱熹在《易学启蒙》中记载如何取爻,清朝大学士李光地在《周易折中》这本书中亦有详细记载,如下:

六爻皆不变者,看本卦卦辞。

一个爻变者,以本卦变爻之辞占。

二个爻变者,以本卦二个变爻中,较上一爻的爻辞占。

三个爻变者,同时参考本卦及变卦的卦辞,本卦为主。

四个爻变者,以变卦中二个不变爻中,较下一爻的爻辞占。

五个爻变者,以变卦中不变爻的爻辞占。

六爻皆变者,乾、坤二卦以“用”之辞占,其余卦则占变卦卦辞。

5、大衍筮法漫谈

揲蓍法在古代称为「筮」,由于今传的筮法主要源自于《系辞传》「大衍之数五十」一章的记载,因此我给它一个较为响亮的名称:大衍揲卦法。 筮音「市」,与「卜」法不同。「卜」又称「龟卜」,是以乌龟壳或动物之骨(如牛骨)钻凿之后再用火烤,观察火烤之后的兆象(裂纹)。甲骨文就是龟卜之后,将事后的占验刻文记载在龟甲或牛骨上。

揲,音「蛇」,《说文》:「揲,阅持也。」段注:「阅者具数也,更迭数之也。」就是我们边数边取的意思,例如要算多少颗豆子,可能会五、十、十五,二十.....五个五个数的同时也五个五个取出,这就是揲。蓍,音「失」,一种像艾草或蒿草的菊科植物。据说蓍草茎百节,「百」象征「极致」,并符天地之数50之倍,具有灵性,因此被拿来当做卜筮之工具。简单说,揲蓍法或筮法,就是取50根蓍草,借以算出卦象。

《易经》所用的则是筮法,不是卜法,所以现今我们说「卜卦」并不正确,精确来说应是「揲卦」或是「筮卦」。今传的易经也是周朝筮法的工具书,古代的卜法应该也有类似易经的工具书,只是已经失传,但在《左传》中尚可零星见到卜法中的「颂」辞。卜法中的「颂」辞类似于易经筮法中的「爻」辞或「卦」辞,且是以诗体在表现,除了会用既有的「颂」辞,卜者还可依当下灵感自由发挥。

6、蓍草考证

大衍揲卦法的筮法是目前易经算卦法中最为古老的方法,这也是很多易经卜卦方法设计原理的源头。

但这套方法从目前可考的资料来看,应该是汉代人所建构出来的。至于汉代传下来的这套方法,到底符不符合战国、春秋,或更早到西周时期的筮法,就不得而知了。

首先,我们先来看看,筮法中扮演要角的蓍草,到底在材料上该如何做准备?

- 《史记.龟策列传》太史公曰:余至江南,观其行事,问其长老,云龟千岁乃游莲叶之上,蓍百茎共一根。又其所生,兽无虎狼,草无毒螫。江傍家人常畜龟饮食之,以为能导引致气,有益于助衰养老,岂不信哉!

- 《龟策列传》褚少孙曰:蓍生满百茎者,其下必有神龟守之,其上常有青云覆之。传曰:「天下和平,王道得,而蓍茎长丈,其丛生满百茎。」方今世取蓍者,不能中古法度,不能得满百茎长丈者,取八十茎已上,蓍长八尺,即难得也。人民好用卦者,取满六十茎已上,长满六尺者,既可用矣。

- 《论衡》:七十年生一茎,七百年十茎,神灵之物,故生迟也。

- 刘向:蓍之言耆,龟之言久。龟千岁而灵,蓍百年而神,以其长久,故能辩吉凶也。

- 《说文》:蓍,蒿属也。生千岁,三百茎,《易》以为数。天子九尺,诸侯七尺,大夫五尺,士三尺。 孔颖达《礼记注疏》:郑云:「大夫蓍长五尺。」推此而言,天子九尺,诸侯七尺,士三尺。

从以上的资料显示,古代对蓍草充满传说,但似乎不符合植物学,或者根本上古代的蓍草讲的是另一种植物?(关于蓍草可参考维基百科,以及百度百科)个人推论,这套说法应该只是汉人所虚构出的礼仪。若依以上之资料,蓍策的使用有天子、诸侯、大夫之分别。然而,这裡有个很大的问题是,今传的筮法对应到的是“周易”一书,周易的用法,在周朝是专属于周室,到了春秋时代才因为周室的权力衰微而传入了诸侯国,因此是否会有“天子九尺,诸侯七尺,大夫五尺,士三尺”这样的礼仪是很值得怀疑的。

再者,天子九尺,大约相当于现在的210cm,诸侯七尺约162cm,大夫五尺约115cm,士三尺约69cm。所谓“天子九尺”到底是只取九尺之蓍再裁切为适合长度来使用,或是直接拿九尺的蓍来用?先不论有没有九尺长的蓍草,就算有,这种揲蓍的排场和场面,大概只能用现在的古装科幻电影来呈现了。而如果九尺只是取蓍之50茎,然后天子用的蓍至少是百茎,那麽蓍草至少要420cm以上,甚至若依《说文》记载说有300茎,那就是十几公尺高了,这看来比较像是竹子而不像是蓍草。再加上什麽几百岁甚至千岁的,更是与常理大悖。

无论如何,以此推论,平民则以一尺为用,汉代一尺大约是23cm,算是很合理的长度。另外,蓍草的高度大约是35-100cm高。我们假设蓍草百茎,取大衍之数50之数(朱熹筮仪也是主张“蓍五十茎”),也就是蓍草之一半长度来计算,大概是35x0.5~100x0.5的长度,也就是大约18.5~50cm,这个长度也大略符合操作之原则。

因此,身为现代人也是平民百姓的我们,如果要用竹籤来替代蓍策,可大约取20cm左右,最长到50cm。